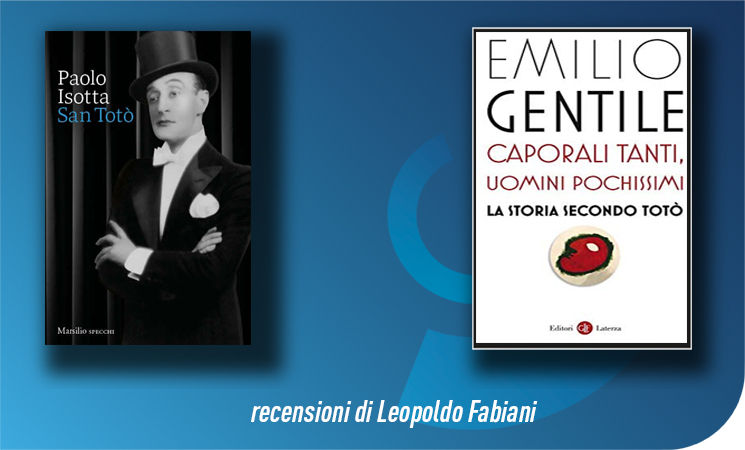

Due libri su Totò, autori due intellettuali “non specialisti”. Paolo Isotta, scomparso di recente, musicologo insigne, polemista, letterato (“San Totò”, Marsilio). Emilio Gentile, tra i massimi storici del fascismo e del totalitarismo (“Caporali tanti, uomini pochissimi”, Laterza). Che il più grande comico italiano del Novecento abbia i suoi cultori tra gli intellettuali oggi non fa meraviglia, ma per decenni (e finché Totò è vissuto e ha recitato) non è stato così. Tranne qualche notevole eccezione, Ennio Flaiano, Mario Soldati, Giovanni Arpino, l’attore più popolare del paese era bistrattato dall’intellighenzia, che lo giudicava volgare, qualunquista, al massimo un talento sprecato. Non è certo qui il luogo per affrontare il tema della distanza tra classi dirigenti e popolo, così intrecciato alla storia d’Italia da esserne uno dei problemi costitutivi, e oggi tornato prepotente d’attualità in tutto l’Occidente democratico.

A ogni modo, il pioniere della rivalutazione di Totò è stato, si sa, Goffredo Fofi, prima con il libro curato per Samonà e Savelli nel 1972 e poi in “Totò. L’uomo e la maschera”, scritto con Franca Faldini, compagna dell’attore, uscito da Feltrinelli nel 1977 e poi più volte ripubblicato da altri editori. Grazie a Fofi si è capito quanta tradizione teatrale si concentrasse nella maschera di Totò e quanto la sua incoercibile vitalità incarnasse pulsioni popolari profonde.

Il Totò “incompreso” è naturalmente ben presente in entrambi i libri, tra loro molto diversi. Quello di Isotta è un vero e proprio atto di devozione, oltre che per Napoli, per un personaggio assimilato alla divinità (come dichiara già il titolo). Una divinità tutta particolare immersa in quella religiosità popolare tutta napoletana che secondo il musicologo è molto più pagana che cristiana. I napoletani, sostiene, osservano il culto della madonna e dei santi assai più che di Gesù Cristo. E anche precristiane sono le radici della comicità di Totò, che Isotta individua in una linea che attraverso il futurismo risale alla commedia dell’arte, fino a Plauto, alla Farsa Atellana, ai Fescennina. Niente a che vedere con il realismo in cui alcuni registi, anche fra i maggiori, hanno tentato di ingabbiarlo. Lo spirito di Totò è energia pura, che investe ogni cosa, non rispettando nulla, tantomeno il potere. Da qui la sua «carica antisociale e – a volte – eversiva». Isotta in questa ricostruzione non manca di liberare le sue idiosincrasie verso Pasolini («di Totò non capiva nulla») o verso Eduardo De Filippo («piccolo borghese e consolatorio») per esaltare invece l’altro De Filippo, Peppino («attore eccelso e autore di genio»). Come già altri hanno fatto notare, la materia della comicità di Totò è sempre la stessa, la miseria e la fame. Di ogni cosa: di cibo, di sesso, di vita. Forse per questo un attore con le radici così piantate nella sua città («Io sono parte-nopeo e partenapoletano») ha potuto essere così popolare, e a teatro prima ancora del cinema, in ogni angolo del paese. Bisogna dire che il vero e proprio gioiello del libro di Isotta sta nella seconda parte. Tutti i film di Totò in schede d’autore con racconto della trama e breve giudizio. Dove prediletti sono i titoli (minori per i critici dell’epoca) del Totò più scatenato: “Totò le Mokò”, “Totò sceicco”, “Fifa e arena” e naturalmente quelli in coppia con Peppino. I meno apprezzati quelli con pretesa “artistica”, specie se diretti dal vituperato Pasolini.

Emilio Gentile segue tutt’altro percorso. Rintracciare la concezione della storia di Totò disseminata nei diversi film. Gentile individua due categorie. I film sulla storia “fuori corso” e quelli sulla storia “in corso”. I primi affrontano “retrospettivamente” momenti importanti della storia d’Italia. E ne emerge un Totò antipatriottico, avverso al fascismo e anche pacifista. E poi ci sono i film sulla storia “in corso”, dove si affrontano cioè in “presa diretta” fenomeni politici, sociali e di costume d’attualità. Anche in questi l’avversione per il potere è esplicita, e non si può mancare di citare la celebre battuta in “Fifa e arena”, quando Totò, appostato dietro un acquario, non riesce a godere delle nudità di Isa Barzizza per un pesce che gli si piazza davanti agli occhi: «Dev’essere un pesce democristiano!». Il potere disprezzato e sbeffeggiato da Totò non è però solo quello politico. È la sopraffazione di chiunque si senta investito di un’autorità, sia pure misera e ridicola, nei confronti del poveraccio, l’uomo comune. È il vero filo rosso della concezione umana di Totò: da una parte gli uomini, dall’altra i caporali. E come sottolinea Gentile, tanto da darne il titolo al suo libro, se all’inizio della sua carriera il comico sosteneva che l’umanità era composta da “una minoranza di caporali e una maggioranza di uomini”, più tardi la sua visione si era fatta parecchio più pessimista: «Arrivato alla mia età mi accorgo che al mondo di caporali ce ne sono tanti, ma di uomini pochissimi». Ma forse, se oltre cinquant’anni dopo la sua morte Totò ancora può contare su schiere di cultori e ammiratori, è perché a sua arte miracolosa riesce a sfuggire a ogni tentativo di classificazione, compresi quelli appassionati e sapienti di Isotta e Gentile. Il genio si apprezza vedendolo all’opera.

di Leopoldo Fabiani